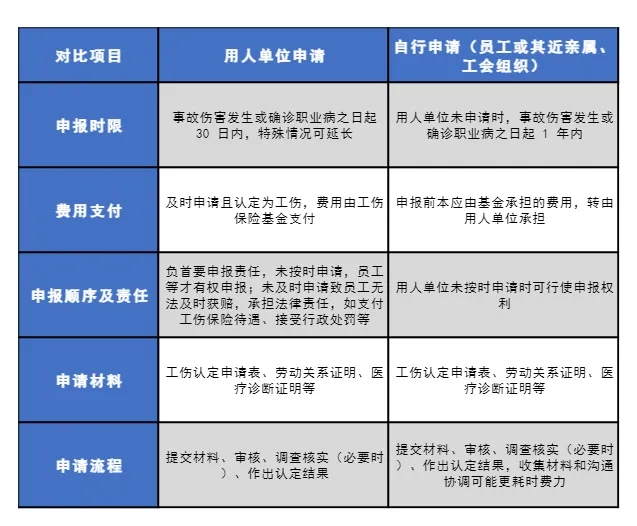

申报时限

企业的申报责任与时限

根据《工伤保险条例》第十七条规定,用人单位需在职工发生事故伤害或者被诊断、鉴定为职业病之日起 30 日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

这一时限的设置旨在确保事故证据及时固定、医疗救治记录完整,保障认定的准确性与时效性。

例如,某制造业企业在员工操作机器受伤后,24 小时内完成报案并在第 15 日提交完整申请材料,顺利进入认定流程,极大缩短了员工获得赔偿的时间。

若企业逾期未申请,将承担严重后果:在此期间发生的符合工伤待遇的费用,全部由用人单位自行承担。

某建筑公司因疏忽未在 30 日内为高空坠落受伤的员工申报,最终自行承担了该员工治疗期间的医疗费、护理费等共计 38 万元,额外增加了企业的运营成本。

员工及相关主体的救济性申请

当用人单位未履行申报义务时,工伤职工或者其近亲属、工会组织有权在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 1 年内,直接向社保部门提出工伤认定申请。

这一规定赋予劳动者救济渠道,但 1 年的期限同样严格,逾期未申请将丧失法定的工伤认定权利。

费用支付

企业及时申报的费用承担

若用人单位按时申报且工伤认定通过,相关费用将由工伤保险基金支付,涵盖治疗工伤的医疗费用、康复费用、一次性伤残补助金等多项待遇。

某科技公司员工因工作导致骨折,企业及时申报后,该员工的手术费、住院费等共计 12 万元均由工伤保险基金全额支付,企业仅需承担停工留薪期的工资。

员工自行申请的费用

当员工或其近亲属自行申请并最终认定为工伤时,申报前本应由工伤保险基金支付的费用,将转由用人单位承担。这一规定旨在督促企业积极履行申报义务。

某餐饮企业未为受伤员工申报,员工自行申请认定工伤后,企业不仅需承担申报前的 3 万元医疗费用,还因逾期申报面临社保部门的行政处罚。

申报责任

申报顺序的法定要求

在工伤认定申报流程中,用人单位承担首要申报责任,是法定的第一申报主体。

只有当用人单位未在 30 日内提出申请时,工伤职工或其近亲属、工会组织才可以行使申报权利。

这种顺位设置确保了工伤认定的高效性和专业性,避免因多方重复申报导致资源浪费。

企业未及时申报的法律责任

若企业未履行申报义务,除需承担费用支付责任外,还可能面临法律诉讼与行政处罚。

根据《工伤保险条例》第六十二条,未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤,由该用人单位按照规定的工伤保险待遇项目和标准支付费用;逾期仍不缴纳的,处欠缴数额 1 倍以上 3 倍以下的罚款。

某小型企业因未申报导致员工无法获赔,最终被员工起诉,法院判决企业支付工伤保险待遇差额 56 万元,并被社保部门处以 8 万元罚款。

申请流程

申请材料的共性要求

无论是企业申报还是员工自申,均需提交以下核心材料:

▪工伤认定申请表:详细填写事故发生时间、地点、原因及伤害程度;

▪劳动关系证明:劳动合同、工资流水、工作证等;

▪医疗诊断证明:医疗机构出具的诊断证明书、病历等;

▪其他材料:如事故现场照片、证人证言等(视情况提供)。

流程差异与难点

两者的基本流程相似,均包含提交申请→材料审核→调查核实→出具认定结果四个环节。但员工自行申请时往往面临更多挑战:

▪材料收集难度大:部分企业不配合提供劳动关系证明或事故证明,导致员工需通过劳动仲裁等途径确认劳动关系,延长申请周期;

▪沟通协调成本高:缺乏专业知识和资源,员工在与社保部门、医疗机构沟通时可能存在障碍,影响认定效率。

2025-12-04 16:41:59

2025-12-01 14:02:12

2025-12-03 10:06:07

2025-12-03 10:06:07

2025-11-27 17:24:33